独立开发:这才过去一个月?

自己做产品,走到了曾经的对立面。

【

一

】

2025年7月1号,一位普通的互联网十年民工,决定转身成为独立开发者。

都说万事开头难,然而过程也并不容易。

忙完这一个月的事情,在7月30号的早上点个超大杯加浓美式,开始翻看和整理过去一个月的各种文档和产品。

窗外飘着小雨,心里也无风雨也无晴。

决定离开职场换个方向,目的也很明确:踩一踩人工智能的风口,试一试从开发转产品,至于能不能养活自己,到现在心里也没底。

职场是见兔子再撒鹰,独立开发是先撒鹰再找兔子。

过去一个月,迷茫的状态屈指可数,因为每天都处在各种事情的包围圈中,任务一茬一茬的排在待办清单中。

效率和质量越高,给后续留的空间越大。

说的直白点,曾经深恶痛绝的降本增效,成了自己当下处心积虑的追求,第一个月能心态平稳,关键的原因就是:事情按计划推进,虽然过程中节奏有点混乱。

【

二

】

不过才一个月,推翻了不少以前的想法和习惯。

在七月的计划表里,要把事情的主体框架做出来,其中涉及到一款AI产品和一款知识库,其次就是把自媒体运营起来。

以前

」认为社媒很好玩,当它成为任务设定KPI之后。每天在有限的时间内,眼观各个平台速刷信息流,比高中读数理化还头疼,然后再把各种有用的内容整理成笔记,发布到社交平台,偶尔再剪几条Vlog充下数。

现在打开信息流页面,没有丝毫摸鱼划水的心情。

以前

」写后端工程也算讲究,不说代码本身是否高级,但是该抽象的抽象,该封装的封装,各个模块划分的也算工整,多少有一点点编程的洁癖。目前开发的后端工程,脚手架复用原来的,考虑共用性只封装大模型和提示词模块,目的就是提高效率,厂里养出来的编程习惯和轻微洁癖,自己以为很难改,现在抛的一干二净。

代码工程拿给朋友看:他说一天能被他打回八次。

以前

」待过一家从0起步的创业公司,项目负责人反复强调,他每周都要看到核心模块的进度,边边角角的缺失和问题都能接受,当时还在一起掰扯过:我认为一次性把模块做好,才是真正的低成本高效率,那段创业公司的经历放在当下,打脸真是来的干脆响亮。

产品刚开始做用户模块的时候,也是各种流程反复斟酌拿捏,奔着一次性做好排进测试周期就行,完成之后回头一看,如果按照这种节奏,产品模块全部完成要将近2个月。

原计划是1.5个月完成,内心幻想着1个月,目前看1.25个月差不多。

心态上是不能接受开发延期的,所以也开始各种赶工核心模块,很多细节直接丢进待办中,想着先把主体立起来再反手修修补补,正好七月底勉强完成产品主体。

现在担心的问题是,再回头代码就看不懂了。

【

三

】

做独立开发以来,效率到底有多高,有一句经常念叨的话:忙到想不起来自己干了什么。

独立开发被自己划分3条线:产品,技术,运营;当成一件事就行。

先来

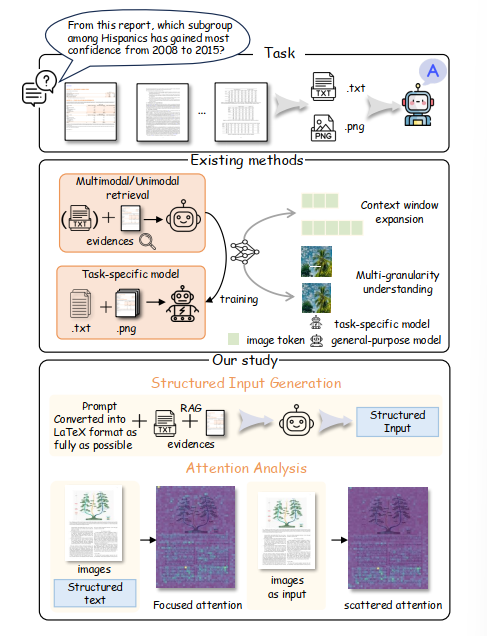

」说说产品,在自己看来产品可以是硬件实物,软件虚拟程序,甚至可以是培训体系或者服务,只要能找到相应的市场并且推广销售出去。从后端岗位横跨几步到独立开发,其实对产品设计是完全没底的,所以第一款产品做AI套壳,更偏向简单的生活场景,特别是自己需要频繁使用的功能。

产品的核心在于:具备情绪价值,侧重生活类工具属性。

只围绕这两个基础点,对产品功能进行增删改查,如果功能和这两点关系密切,那就多花时间拿捏细节,反之则少花时间,这样紧赶慢赶的在7月完成产品主体。

然后

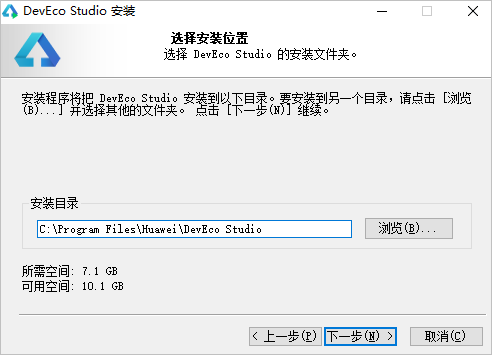

」聊聊专业技术,已经写了十年后端工程,再有AI工具的加持,又丢掉了以前的编程包袱,效率简直离谱。真正的难点在前端这块,与产品的视觉效果直接相关,况且自己还不会写前端工程,所以只能依赖各种AI编程,从工具到插件,从国外到国内,好用的确实不多。

Cursor纯靠我协助它,才完成工程开发。

在cursor失联的那几天,前端的进度严重拖沓,尝试了augment插件,trae工具,copilot插件,deepseek模型,KimiK2模型,虽然纯编程能力还行,但是系统综合能力都差点意思,为此还连续写了几条吐槽笔记。

其次

」谈谈运营,当前阶段运营的核心任务就是写自媒体,在个人理解中,社媒是最低成本的推销渠道,并且可以与用户直接交流。没有中间商赚差价,降低营销推广的复杂性。

和朋友、网友反复讨论过:是不是以独立开发为话题的内容创作,以及为什么不单纯做自媒体。这两个问题非常切中要害,最初也在方向上摇摆过。

虽然把独立开发划分产品,技术,运营三个模块,但有个绝对核心的因素,就是背后的自己和能力边界。

目前这三个维度是平衡的,但自己需要时间,完整的趟一趟这个过程。

所以在这个月起步阶段,先是比较平衡的节奏,最近两周把时间放在产品开发上,预计下个月完善之后,会全力做营销推广和产品迭代。

要从实践中明确:哪些事不能做,哪些事能做,哪些事能做成。

等这个过程全部走完,再来看到底怎么选方向,不过想从竞争激烈且复杂的互联网上,找到自己的谋生方式,始终绕不开产品和销售两个概念。

单看这两件事都不容易,相对来说做好自媒体的确定性更高,也是普通个体另辟蹊径的必选项。

在模型飞速迭代的周期里,AI工具极致提升效率的状态下,产品很难像以前那样,有长时间去精心打磨,相反掌握如何传播产品的方法,才有机会做长期玩家。

这是一个整体的节奏:内容先上产品随后,然后摸黑打到哪里算哪里。

最后

」分享一个过程中的插曲,周末朋友见面的时候,会拿着自己的文档库和产品,以及代码工程给他们看。然后夸夸其谈,装作底气十足的样子。

根本目的就是需要别人的意见,自己闷头做事情,很容易陷入想当然的节奏中,尤其是独立开发者的处境,虽然朋友觉得产品一般,但是都把项目的知识库拷贝了一份。

朋友辣评:内容挺杂乱,但是结构很有想法。

于是脑回路一闪,索性就像Git仓库一样,做一份开源的知识库,就是把自己现在写的文档,重新整理一遍,会在近期直接公布。

30天做了很多事,希望以后回头看,自己不是在原地踏步。

【

四

】

七月接住了万事开头难,八月要面对所有事情齐头并进的节奏。

把产品完善好上架,然后试一试营销推广,锻炼一下面向市场和用户的能力,走完这一步之后,才算知道独立开发的深浅和冷暖。

评论