团购平台如何系统性压制消费者声音?删评、拉黑、关闭评论功能成常态

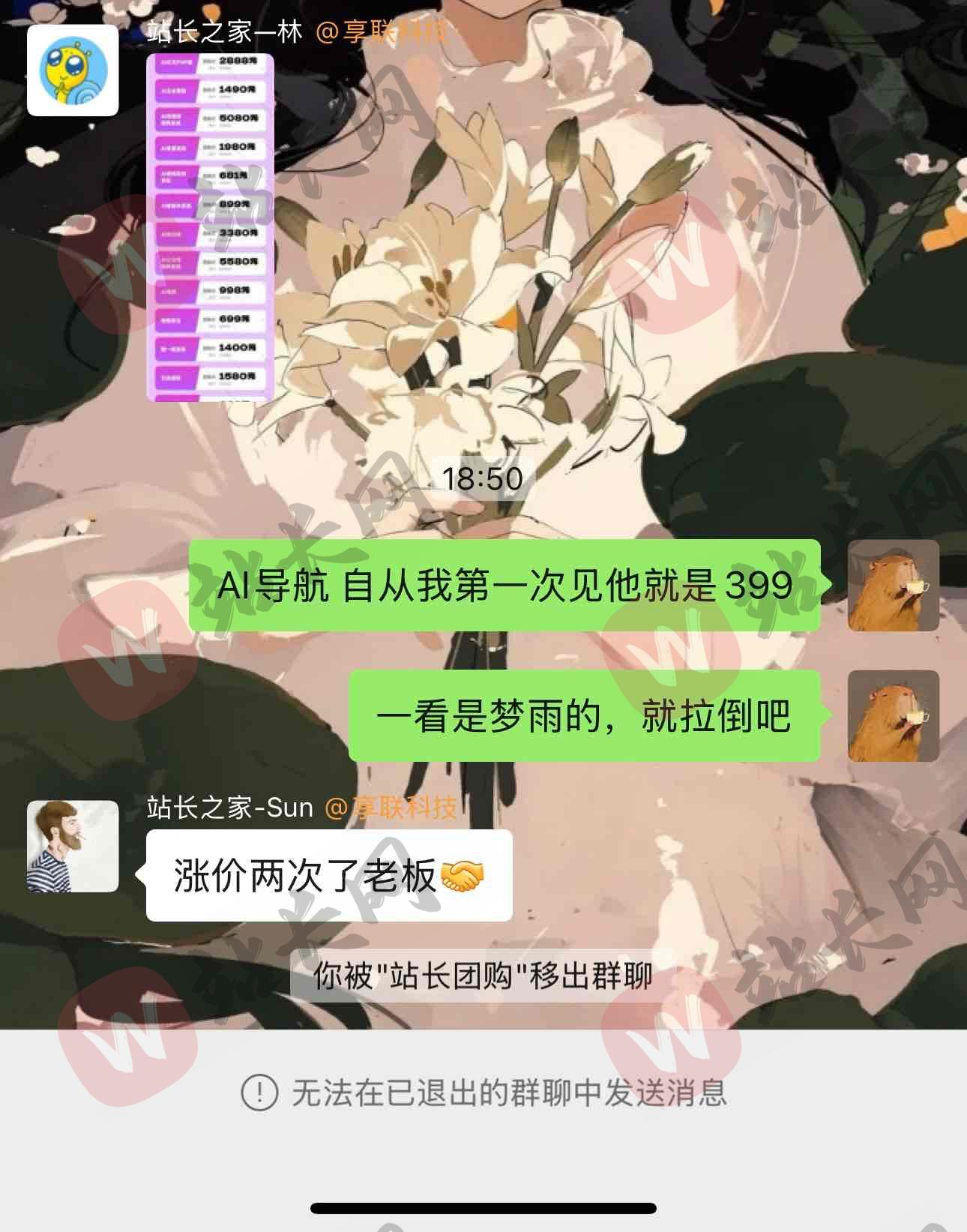

一条差评背后,是精心设计的沉默生产线。当消费者在站长之家旗下团购平台点击“提交评价”时,他们的真实体验正进入一个精心设计的审查迷宫。

近期,多位消费者投诉站长之家旗下团购平台采用多种手段恶意禁止顾客发声。从删除差评、拉黑用户到直接关闭评论功能,这些平台构建了一套系统性压制消费者真实评价的机制。

当消费者因商品质量问题或服务不符提出合理批评时,平台不是解决问题,而是解决提出问题的人——通过技术手段让差评“消失”,维持表面的完美评分。

一、平台如何让消费者“闭嘴”?

-

评论删除与屏蔽技术:平台后台为商家提供便捷的删评工具,商家可一键删除或屏蔽负面评论。在抖音团购平台的操作后台,商家只需勾选目标评论即可完成删除或屏蔽,甚至支持批量操作,瞬间清除大量不利评价。

-

用户账号拉黑机制:当消费者坚持维权时,平台或商家会直接拉黑用户账号,使其无法继续发表评论或申请退款。雅轩云居客栈事件中,商家不仅拒绝退款协商,还直接拉黑了消费者的退款申请功能,切断沟通渠道。

-

评论功能替代策略:部分平台正以“买家之声”等模糊化功能替代传统评论系统。该功能仅提供CX(客户体验)和NCX(负面客户体验)等抽象指标,不再显示具体评价内容,使消费者无法了解商品真实缺陷。

二、沉默背后的消费者困境

-

真实消费体验被掩埋:消费者黄先生遭遇强制关注店铺账号、为特定视频点赞等“隐藏任务”才能核销团购,这类不合理要求因评价被删而无法警示他人。

-

维权证据链断裂:消费者在齐齐哈尔烤肉店购买团购后到店却无法兑现,向平台投诉时,却发现此前类似差评已被清理,导致维权举证困难。

-

经济损失无法挽回:当学生用户因火车延误申请酒店退款时,商家直接扣留近600元房费并拉黑用户,利用技术手段使消费者陷入被动无助状态。

平台通过控制信息流动,实质上剥夺了消费者的知情权和监督权,使团购页面沦为精心策划的广告展板,而非真实的消费反馈空间。

三、平台“禁言”的底气从何而来?

-

用户协议中的隐藏条款:站长之家的服务协议规定:“对注册用户发表的新闻评论,我们保留相应的管理权利”,并声明用户发布内容即授权平台“永久、免费、独家”使用这些内容。这些条款成为平台删除或屏蔽评论的“合法”外衣。

-

监管灰色地带:虽然《消费者权益保护法实施条例》明确禁止不公平格式条款,但平台在操作层面利用“内容管理”名义规避责任。当消费者投诉时,平台常以“评论不符合社区规范”等模糊理由搪塞。

-

技术不对称优势:普通消费者难以取证被删除的评论,而平台的操作日志通常不向用户开放。如抖音团购建议商家通过第三方工具的“操作日志功能留痕”,但这些记录完全由平台掌控。

四、消费者如何突破“消音”壁垒?

-

即时证据固化:遭遇不公正删评时,立即对评价页面、订单信息、沟通记录进行全流程截图,甚至录制操作视频。电子证据需完整包含时间戳和主体信息。

-

多渠道并行投诉:

- 向12315平台或消协组织提交投诉(保留投诉编号)

- 通过“啄木鸟举报通道”等平台内部举报机制维权

- 在黑猫投诉等公共维权平台发声(标注商家全称与损失金额)

-

法律武器精准反击:依据《消费者权益保护法》第44条,当平台无法提供商家的真实有效信息时,消费者可直接要求平台承担赔偿责任。对于欺诈行为,可主张三倍赔偿(最低500元)。

五、重构团购评论生态的未来路径

平台责任再界定:电商平台不能仅作为技术中立方逃避责任。当商家多次出现消费纠纷且平台未采取必要措施时,应承担连带责任,包括提供赔偿、冻结商家保证金等。

第三方监督机制引入:可借鉴浙江省象山县市场监管局的探索,建立团购消费投诉处理联动机制,实现消费者投诉“快接收、快核查、快反馈”,打破平台自我监管的封闭性。

评论存证技术应用:区块链等分布式存储技术可应用于消费评价领域,确保每条评论一经发布即生成不可篡改的存证,解决当前评价系统“可随意删除”的缺陷。

| 平台操纵评论的手段 | 对消费者的影响 |

|---|---|

| 批量删除差评 | 真实消费体验被掩埋 |

| 拉黑用户账号 | 维权通道被切断 |

| 关闭传统评论功能 | 商品缺陷信息被模糊化 |

| 利用用户协议条款 | 法律维权难度增加 |

某电商平台关闭“买家评论”转向“买家之声”时,一位卖家坦言:“现在连问题出在哪都看不清,改进服务从何谈起?”这句话揭示了评论压制的真正代价——不仅剥夺了消费者的声音,更摧毁了市场自我修正的机制。

当每条消失的差评背后,可能隐藏着数百个未来会掉入相同陷阱的消费者,重建一个透明、公平的评价系统已不仅是技术问题,而是商业伦理的底线回归。

这一切,似未曾拥有